《兰亭集序》承载着王羲之对自然、生命与艺术的哲思,千年来滋养着无数人的精神世界。在世界读书日到来之际,克拉玛依市多位书法家以楷、行、草等不同书体书写《兰亭集序》,在展现中华传统书法艺术的同时,表达对经典文学篇章的深情礼赞。

阅读不仅是文字的品读,更是对文明之美的探索与传承,愿这些流淌着墨香的作品唤起更多市民对经典文学的热爱,让我们一同感受文字的磅礴力量,细细体味源远流长的文化韵味。

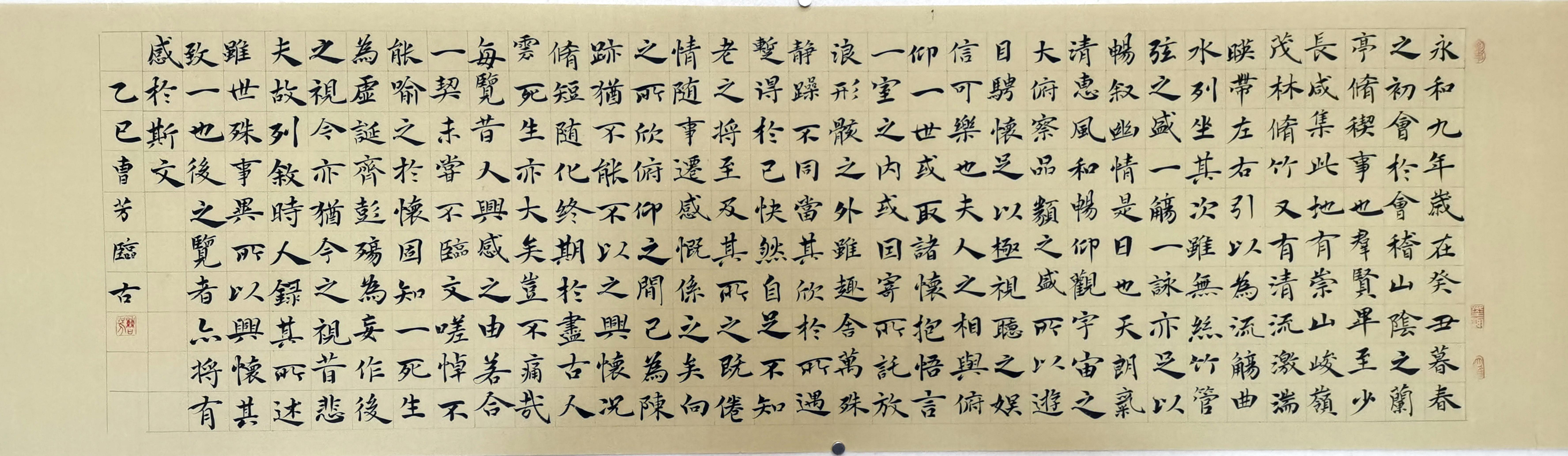

《兰亭集序》(行书)李伯霖 作

《兰亭集序》(行书)王研充 作

《兰亭集序》(草书)刘永强 作

《兰亭集序》(行书)朱建林 作

《兰亭集序》(楷书)曹芳 作

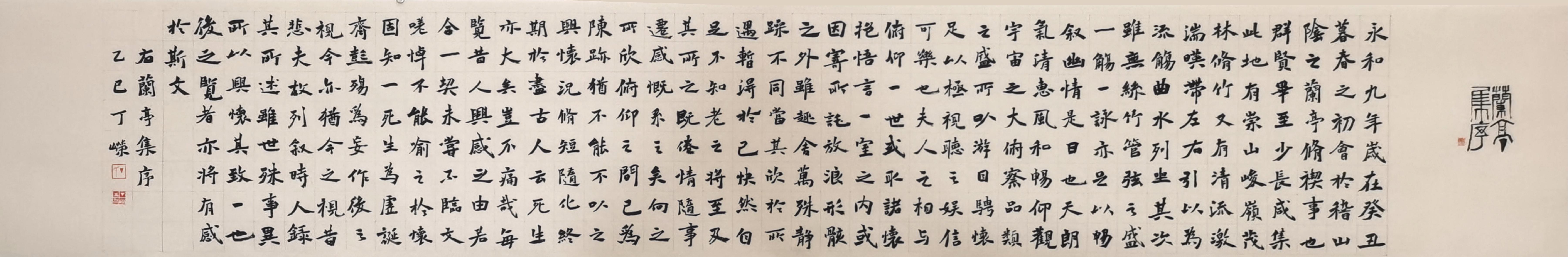

《兰亭集序》(楷书)丁嵘 作

在俯仰之间

——再读《兰亭集序》有感

公元353年的一个春日,41位文人雅士在会稽山阴的兰亭相聚。美景之中,流觞曲水之间,志同道合的友人们一起饮酒赋诗,实在是人生一大快事。

之后,这些诗作被抄录成集,作为这部诗集的序言,王羲之的《兰亭集序》更像是这次雅集的“副产品”,但这篇序文却经年累月地流传下来,使后世无数文人墨客为之倾倒,它的书法艺术和文学价值也被历代学者所推崇。

《兰亭集序》究竟传达了何种情感?乍看之下,这篇文章是对那次雅集盛况的慨叹,但倘若仅限于此,那么它不过是一份精美的“备忘录”,一代书圣的追求远不止于此,他笔锋陡然一转,由对欢宴的描述转入对生命、时间、虚无、永恒的体悟。

细读文章,我们会发现《兰亭集序》中隐藏着两种截然不同的生命体验——在“天朗气清,惠风和畅”的良辰美景中,王羲之与友人“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,却在极致的欢愉过后突然意识到“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”“修短随化,终期于尽”,一种是当下即刻的感官愉悦,另一种则是对生命无常和短暂的形而上思考。

在这两种感受中,王羲之又找到了一个精妙的平衡点——“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,既不沉溺于感官享乐而回避生命有限的真相,也没有因为认识到生命的短暂而否定当下欢愉的价值;既不认同老庄哲学中“齐物”“生死等同”观念,也不陷入对死亡的恐惧无法自拔。

对我来说,从中获得的启发是,要承认局限而不被局限所困,认识短暂却不让短暂剥夺当下的意义。

在瞬息万变的人生里,欢乐与哀愁,成功与失落,都不过是过眼云烟,最终都将归于尘土。所以人们总爱谈论永恒,殊不知永恒不过只是无数个刹那的串联,如同一条长河,由无数水滴汇聚而成,人们站在河边,只见其浩浩汤汤,却不见每一滴水珠转瞬即逝。当下的欢乐正因短暂而显得珍贵,而人们对永恒的向往又会因这样的珍贵而得到某种满足和慰藉,所以重要的是珍视当下的真实体验,以积极的心态赋予有限生命以无限意义。

王羲之明知“后之视今,亦犹今之视昔”,仍要记录此刻的流觞曲水,正是因为对“此刻终将消逝”有着清醒认知,所以要赋予当下以永恒的重量。

更有趣的是,王羲之这种“珍视当下”的生命体悟恰恰也体现在这篇文章的创作过程中。据传,《兰亭集序》为王羲之在酒酣之时创作,他在酒醒后曾多次重写这篇序文,却再也无法达到最初的神韵。

文学家苏轼推崇“无意于佳乃佳”的创作境界,是说写书法时不要刻意求佳,要放松随意,自然能达佳境。《兰亭集序》中二十一个形态各异的“之”字,正是王羲之消解了“书法大家”的自我意识,回归到当下纯粹书写的快乐中,与笔墨相忘,让每个“之”字随着情绪自然流淌。

当代社会对效率的痴迷,使我们在大多数时刻失去了这种“心手相应”的能力。我们把时间切割成可量化的生产单位,把创作降格为内容产出,在这样的境况下重读《兰亭集序》,我们或许能重新发现,真正的创作需要某种程度的“失控”,需要放下对完美的执念,需要恢复对当下瞬间感受。

时光流逝,兰亭雅集早已消散在历史的烟尘中,而纸上的文字却化作渡口,让千百年后的目光仍能溯游而上,尽情、尽兴地感受那个暮春的蓝天与微风,看新篁摇翠,听名士清谈,叹才情在酒香中浮动。

《兰亭集序》的结尾处,王羲之将这次雅集的意义托付给“后之览者”,这就像是文章给予后人们的一个“彩蛋”——重要的不是追逐永恒,而是活出饱满的生命,当人们能够如此生活时,某些刹那自会获得超越时间的意义。

王羲之或许早已料到,当他放下毛笔,墨迹干涸的那一刻,一场跨越时间的对话才刚刚开始。